実りの季節を迎え、隣の銀杏の木も黄金色の実をつけています。

おなじみの香り?であふれていますが、落ちた実が見つかりませ

ん。注意して見ていると、落ちる先から拾われてゆきます。垣根

の外に落ちた実はだれのものではないのかもしれないけれど、一

粒も見つけられないのは少し寂しい感じです。いつもあふれるよ

うに実をつける木のドングリも、目をこらして葉の間にいくつか

見つかる程度です。今年は実りが少ない年のようです。

カテゴリー: インポート

-

道路開発中止の歴史あり

尾瀬らしい自動車利用を考える実験が行われていました。

大清水~一ノ瀬間では電動マイクロバスが動いています。席

に空きがありましたので乗車してみました。砂利道なのでス

ピードは歩く早さの2倍くらいしか出せません。この区間は

入山時はともかく、下山時はおっくうになることがあります。

撮影ポイントもほとんどないので、イヤホンをして音楽を聴

きながら歩くこともあります。らくちんでしたが、事業

ベースに乗せるには、車の大型化や道の舗装化は避けられな

いでしょう。それは尾瀬の歴史を無視することでもあり、賛

成できません。旧道が整備され通行可能となっていましたが、

そちらへの積極的な紹介はみられませんでした。群馬県・環

境省などの調査を担当される方々が、入山口やビジターセン

ターにかなりいらっしゃいましたが、調査が自然保護よりも

利用促進を重点に行われているように感じられ、すっきりし

ない気持ちで帰路につきました。

個人的には自然が楽しめる旧道整備や三平下までの休憩場所

の整備が大清水入山口の利用を促進すると思います。なれな

い方には気持ちよく休息できる場所が少ないです。 -

スティーブに哀悼の意を

スティーブ・ジョブズが亡くなりました。つい最近世界ー

の企業になったアップルの創業者ですが、私達にわくわく

するパーソナルコンピュータを開発してくれました。見て

・触って・使って、ほんとうに夢中にさせてくれました。

私にとっては、APPLEⅡはじまりMacBook Airまで30

年もの付き合いです。思い出がありすぎて語り尽くせませ

んが、今思い出したのは、衝撃的なiMacポータブルの発売

の時です。嫁さんと二人で今は撤退した有楽町の西部デパ

ートに購入の為の抽選に何時間か並びました。結果は私は

外れ嫁さんが当選。1台を手に入れました。とてもお洒落

で新鮮で夢いっぱいのMacでした。嫁さんにはすぐに同型

機を調達しましたが、それ以来、夫婦それぞれに同じ機種

を持つようになってしまった経緯が今も続いています。今

手元に残っているの一番古い機種はPowerBook 170 当

時いまでは考えられないでしょうが、50万もしたものです。

くるくる回るトラックバッドが特徴です。なかなか手から

離せません。私にとってMacはほんとうに特別なものでし

た。コンピュータ業界の最近の節操のない開発状況は悲惨

ですが、今後のアップルも、そうあっては欲しくはありま

せんが、同じようになってしまうでしょう。ジョブズがい

たからこそのアップルです。夢がない?でも本当にそう思

っています。

スティーブ・ジョブズはすばらしいパーソナルコンピュー

タを作ってくれました。そんな時代にいられたことを幸

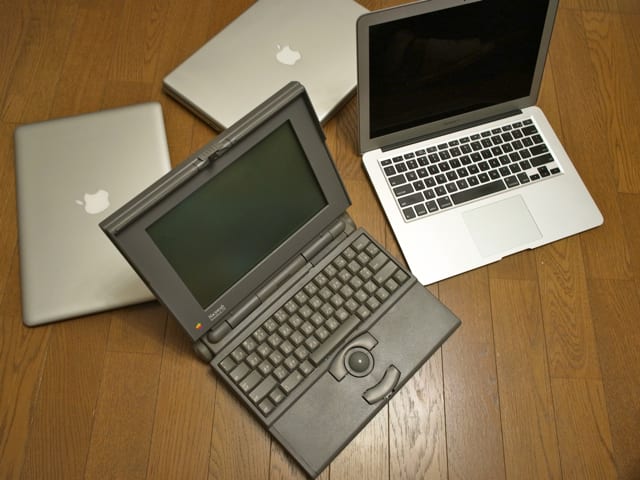

せに感じます。深い感謝とともにご冥福をお祈りします。整理してもMacがまだ5台、とりあえず集合 手前左から

古ーい Maxintosh PowerBook 170

MacBook Air Intel Core 2 Duo、MacBook Air PowerPC

PowerBook G4(2台有)

-

お祝い

友人のお店がオープンしました。軽食とコーヒーの

お店で、外から店内がうかがえ明るい雰囲気が気に入りま

した。将来のパンの販売や軽食の充実を考えてか、広い厨

房が印象に残ります。手間をかけた手作りのランチは魅力

です。コーヒーは深煎ですが、コーヒーだけを楽しむなら

甘い香りのライトなものがほしいです。店が少し落ち着い

たら、またふらっと行ってみます。会社をやめての出発で、

定年がない仕事のはじまりです。たくさんのお得意様がで

きますように。頑張って下さい。

駅への帰り道、商店街には不思議なお店がたくさんあり

ました。生活必需品でないような衣料品や生活雑貨などを

扱う、間口の小さなお店です。文化が高い証なのでしょう

が、私にはその価値がわかりません。場所は??です。