最近の高機能無線機は電波を目で見るスペクトラムアナライザとウオーター

フォールが当たり前になっています。旧型の機種や移動を目的とした小型の機

種はその機能を持っていません。<受信周波数バンド全般の電波の状況を目で

見て、ターゲットの電波を捉える>一度この運用を体験してしまうと、どうし

てもこの機能が欲しくなってしまいます。手持ちのIC-9100とKX-3でも同様

の運用をしたいとテストしてみました。

・KX-3:無線機本体からRX I/Q信号が出力できるので、オーディオインタ

ーフェースを介してパソコンのHDSDRソフトに取り込むことで実現できま

す。ある方の記事からKX3は+-20KHzの幅しか表示できないと思い込んで

諦めていたのですが、専用パナアダプタのPX3が最近FIXモードをサポート

したのを知り、アップデート情報を調べていたら、+-100KHzの幅を表示し

ているのを発見マニュアルを再読してみるとどうも最初から可能だったよ

うです。自分でマニュアルを確認しないでの思い込み不覚でした(しか

しながらサンプリング周波数192KHzによる広帯域化はまだ実現できていません)

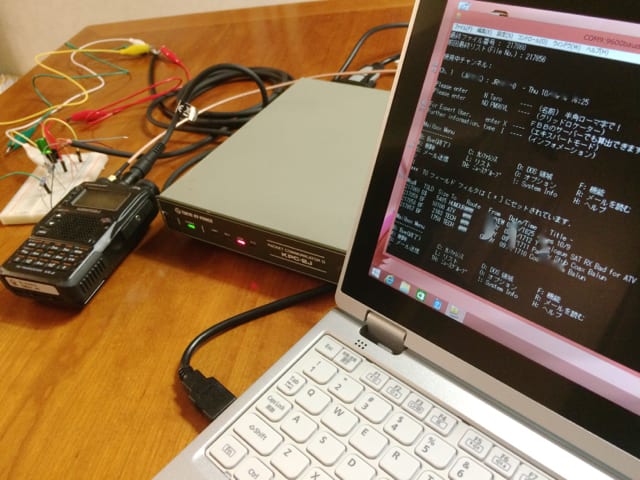

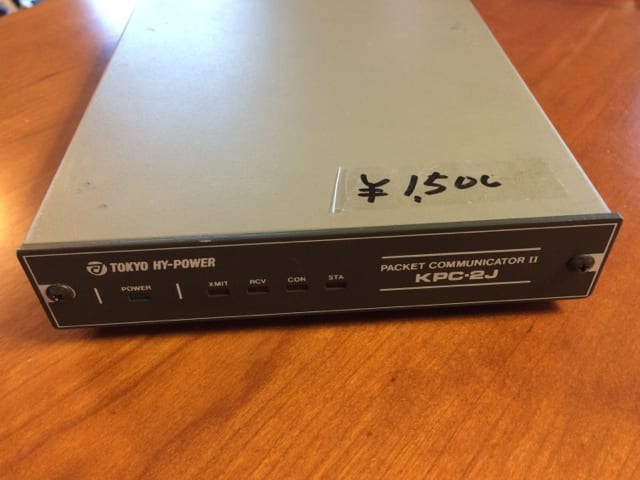

・IC-9100:この機種はRX I/Q信号やIF-OUTを持っていないので、以前入

手したSDR受信機と組み合わせることにしました。AFE822xSDR-NET

は高性能なオーディオインターフェースを内蔵しており、HDSDRを使って

+-110KHz~900KHzの幅を表示できます。しかし外付けの受信機の為、

送信時はこのSDR受信機をスタンバイさせ、送信が終わると受信に切り替

わる仕掛けが必要です。そのまま送信すると、強力な送信電波が直接SDR

受信機に入ってしまい壊れてしまいます。(仕掛けは検討中)

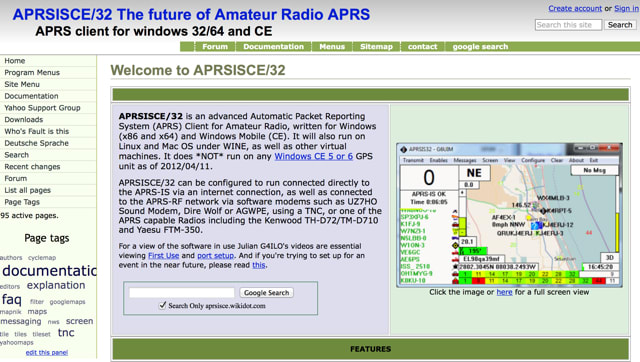

さらにHDSDRを動かすパソコンと無線機をつなぎ、周波数の同期をとるO-

mniRigとうい素晴しいソフトの存在もあります。このソフトによりHDSDR

/無線機、それぞれの得意機能を使って操作する運用が可能です。残念なこ

とにこれらの実験機材はすべて海外製、SDRに関しては日本はかなり遅れて

いるようです。今年のデイトンで話題になった米国製のSDR無線機を国内で

使ってみたいと思いますが、お役所の認可がからむので困難が予想されます。

■<追記>

サンプリング周波数192KHzよる広帯域化ですが、HDSDRソフトからUSB

オーディオのASIO(アジオ)ドライバーを選択することにより実現できま

した。当然USBオーディオインターフェースがASIO対応でなければなりません。

KX3:USBオーディオI/F+HDSDR

IC-9100 :外付けSDR受信機+HDSDR

ア

ア