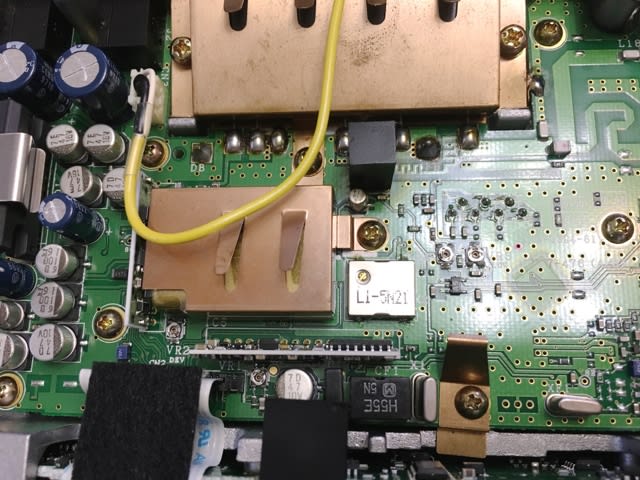

20年以前の設計・製造ですが魅力的な無線機があります。かってな私見

です・・・1995年に発売されたKENWOODのTM-833という機種です。

1200MHzと430MHzのデュアルバンドという今ではありえない仕様、

一目見て惚れ込み、ネットで探しまわり、壊れた時の部品取りを考え2台も求

めてしまいました。(製造が20年以上と古いので修理部品が無い場合が多い)

面白いのはこんなに古い機械でも探せば有るという事一台はヤフオク、もう

一台は地方の中古無線機のお店でした。

一応完動を確認して求めましたが、リスクもあります。 一台は’一見’動きまし

たがさっそく不良箇所が見つかりガッカリ〜

でも使ってみたい一心で、横浜のケンウッドの窓口に持ち込み修理をお願いし

ました。実はここは受付だけで実際の修理は横須賀との事。

原因は電源回路のコンデンサの不良古い機器ではよくあることです。予想

通り修理部品が無い時はもう無理と説明を受けました。 それにしても可能な

修理は受けつけてくれるというのはたいしたものです。とあるメーカーは生

産終了後15年以上は無条件に修理しないと明言しています。

メーカーの事情は少しは理解できますが、可能な範囲で修理はして頂きたい

ものです。

壊れたら修理して長く使って行くという文化が再び戻ってきてほしいと思

うのは懐古趣味でしょうか

老体2台、第二の人生〜

周波数ズレは自分で調整も <確かな測定器が必須>

ア

ア